ウルトラマイクロニッコール 225mm F1.0g(1967年) ● はじめに ここで、ウルトラマイクロニッコールの歴史を整理しておきたい。 ヒストリーは、ただレンズの写真を並べただけでは意味がない。 年表よりも物語がたいせつだ。 レンズの開発にあるバックグラウンドを探ってこそ見えてくるものがある。 ● 埋もれた歴史を掘りおこす 私は、2001年10月末にこのウェブサイトを立ち上げた。 その当時は、ウルトラマイクロニッコールに関する情報はきわめて少なかった。 しかしながら、本ウェブサイトでウルトラマイクロニッコールに関する情報を公開していくことにより、 状況が大きく変わってきた。

ウルトラマイクロニッコール 165mm F4(1970年) こういった、今まで一般には知られていなかったウルトラマイクロニッコールほか、 産業用レンズ(工業用レンズ)に興味を持たれる方が増えていった。 これは日本ばかりではなく、海外も同じ状況になってきた。 その後に得られた多くの情報や、経験したイベントなどを通して、再度、埋もれた歴史を掘りおこしてみたい。 (注)写真画像の上をクリックすると少し大き目の画像が出ます(一部を除く)。 ● はじまりの原点 このサイトをごらんになっている方は、カメラが趣味で、 ライカやツァイスなど世界を代表する名機にも詳しく、高級カメラも何台かお持ちかもしれない。 さらには、ニコンファンでニコンのカメラを愛用されている方かもしれない。 レンジファインダーニコンはヒストリックカメラとして、 あるいはごく一部の稀少機は投資の対象として興味を持たれる方もおいでだろう。 考え方は個人の自由だから、本来の撮影目的であっても、趣味のコレクションであっても、 さらには、投資や投機目的であっても、それは自由というものだ。 さて、はじまりの原点の話である。 ニコンのいわゆるマクロ撮影用レンズの原点は、マイクロニッコール 5cm F3.5 である。 レンジファインダーニコン用に開発された Sマウントのレンズであって、 今はコレクターズアイテムとなっている貴重なレンズだ。

マイクロニッコール 5cm F3.5 ● マイクロ写真システムの夜明け マイクロニッコール 5cm F3.5 の登場は 1956年10月。 35ミリマイクロフィルムシステム用に開発されたのだ。 レンズ設計の名人といわれた脇本善司氏の設計であることはあまりにも有名。 当時はアメリカから輸入されたマイクロフィルムカメラを使用していた時代だが、 レンズの能力に、とくに日本語漢字に対する能力に問題があったという。 英語にくらべて、字画が格段に多い。 バラは英語で ROSE だが、漢字では薔薇だ。分解能がいかに重要か理解できる。 マイクロフィルムシステムってそもそも何だ。 という読者のために言うと、いまのようにパソコンだ電子化だ IT だ AI だという世界の前は、 文書保存処理はかなりアナクロだったのである。 企業などで文書を保存する場合、紙のままだとかさばる。 そのため、書類を 1枚1枚写真に撮って保存したのだった。 もちろんマイクロフィルム化は企業の中の専門部門がやったり、 外部の業者に頼んでマイクロフィルム(マイクロフィッシュ)にしたわけだ。 その形状も、ロールフィルム状のものから、 はがきくらいのサイズのフィルムにびっしり書類の写真を写しこんだもの、 紙のカードに窓があいていて、その部分にフィルムが埋め込まれているものなど、多種あった。 そのマイクロフィルム撮影用のレンズを国産化し、 さらに漢字でもらくに縮小できるような高解像力レンズの要求に応えたのが、 マイクロニッコール 5cm F3.5であった。 カメラ各社にあって、いわゆるマクロ撮影用の一眼レフレンズは MACRO と冠されているが、 ニコンが MICRO にこだわる原点はここにある。 そもそも、オフィスにまともなコピー機さえもない時代。 ガリ版刷りの謄写版印刷機が普通に活躍していた頃だろう。 湿式の複写機 (印画紙に原紙を乗せ露光させた後に現像液にくぐらせ青焼き印画を得る) さえもやっと登場してきた頃の時代。 ゼロックスコピーと言った乾式の夢のような複写機が出てくるのはそのずっと後だ。 もちろん、パソコンはないし、当然スマホもない。 紫煙にいぶされたオフィス。 木の机の上は書類の山で、ダイアル式の黒い電話機が唯一の機械だった頃の話である。 ● 要求仕様は限界を超えた 1960年初頭。東京は大井町。 日本光学には、国内の電気関係メーカーや有力な印刷会社から、 マイクロニッコールにかんする問合せがくるようになったという。 シリコントランジスタ回路の製作に必要な、 回路写真原版(フォトマスク)を作れる高解像力レンズを必要としていることが分かったのは、 その後であった。 印刷会社で使用されていた当時の写真製版用レンズでは、 その要求仕様にこたえることができなかったのだ。 日本光学は、フォトマスク製作専用の高解像力レンズに取り組み始めた。 要求仕様は光学レンズの限界を超える高解像力。 フォトマスクって何だ。日本光学は、本気だった。 ● 極超高解像力レンズ 105mm F2.8 完成 1962年8月。 日本は暑かった。 記録によると、1962年8月4日(土)の東京の最高気温は37.6度。 堀江謙一氏(当時は堀江青年と称されていた)が小さいヨットで単独太平洋横断に成功した。 世界初だ。 新聞に大きく報じられた。デパートでは冒険行の展示会が開催された。 屋上に展示されたマーメイド号の実物の前で、小学生の私は記念写真に収まった。 サンワが発売したマーメイド号のプラモデルも買って作ったものだ。 話が横道にそれたがそんな時代背景だった。 極超高解像力レンズの開発は困難をきわめた。 前例のないことへの挑戦。理想光学レンズへの熱き想い。 光学ガラス材の吟味と選定。職人技のガラス溶解。 超精密なレンズ研磨。 機械では不可能な最後は手指によるレンズ曲面の実現。超精密仕上げのあくなき追求。 選りすぐられた技術者によるアセンブル。これは職人技か神業か。 レンズは超精密測定器(これも新規開発)で光学性能が測定された。 高度な技術を持つ技術者の微妙な調整が続く。 最後に検査合格証に検査責任者が製図用インクを使いペン書きで精緻なサインを入れた。 ビロード内装、ニス塗りの重たい木箱にレンズは収められた。 極超高解像力レンズ 105mm F2.8 が完成した。 1962年8月。熱い夏だった。

ウルトラマイクロニッコール 105mm F2.8 No. 182532 太平洋。ヨット。堀江青年の夏八月。 世間の熱狂とは別に完成した極超高解像力レンズ 105mm F2.8。 ウルトラ・マイクロニッコールと名付けられた。 ウルトラということばが日本人になじんだのは、1964年の東京オリンピックだ。 体操競技で、超難易技をウルトラCとよんだ。 TV中継では、アナウンサーはウルトラCと声高に絶叫した。 ウルトラQという怪獣もののTV番組が登場した。 ウルトラマンの活躍も、日本の子供の共通の話題となった。 ウルトラ・マイクロニッコールと名付けた関係者、技術者のセンスはすばらしい。 開発物語での苦労は、当時のニコンの関連文献からでは読み取れないし伝わってこない。 しかしながら、困難な開発物語はその後にいくつかの文献で知ることができるようになった。 日本の半導体産業、さらにはコンピュータ産業は、ウルトラマイクロニッコールがなかったら、 また別な方向に向かっていただろう。

ウルトラマイクロニッコール 105mm F2.8 No. 182532 ● 小穴純博士と日本光学 ウルトラマイクロニッコールの存在を世に知らしめ、 常識を超えた要求仕様で日本光学を牽引した科学者がいた。 当時、東京大学理学部教授だった小穴純(こあな じゅん、Dr. Zyun Koana)博士だ。 小穴先生の名前は知らなくても、暗室をやる方だったら、 小穴式ルーペというピント合わせ器具を知っているだろう。あの発明者が小穴先生だ。 もっと身近なところでは、 アサヒカメラのニュフェース診断室の初代ドクターといったほうが説明が早い。

小穴先生は日本光学に、 超マイクロ写真用として解像力1,000本/mm以上のレンズを要望した。 顕微鏡の40倍対物レンズ(アポプラン系と思われる)をもとに、 撮影倍率1/25倍、e線単色の仕様、そして初めて多層膜コーティング(多層反射防止膜) を使ったスーパーハイリゾリューションレンズの開発に日本光学は取り組んだ。 産業の根幹として活躍しているにもかかわらず、 陽の目をみる機会がないのがエンジニアであり、産業マシーンだ。 そんななかで、ウルトラマイクロニッコールが陽の目をみるときがきた。 ● ウルトラマイクロニッコール29.5mm F1.2の誕生 1964年の夏。 アジアで初めての開催となる東京オリンピックを控えた日本は活気にあふれていた。 どろんこ道路が翌日いきなり高速道路になった。 ホテルオークラ東京が虎ノ門に、ホテルニューオータニ東京が紀尾井町に開業した。 本格的グランドホテルである。英会話に目覚めた中学生も多かったと聞く。 当時の少年雑誌の未来物語だった夢の超特急(東海道新幹線のこと)が本当に実現した。 国立競技場をはじめとする建設ラッシュ。 日本武道館などは開館したのがオリンピック開会式1週間前の10月3日。 なにやら世間は大騒ぎであった。 1964年8月。 そんな日本中がスーパーポジティブになっている時、 伝説の壮絶的ハイエンドレンズ、ウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2 の開発が成功した。 世界最高の 1,260本/mmの解像力を叩き出す、超弩級のモンスターレンズが完成した。 レンズは 6群9枚構成、歪曲収差 -1.3%。重量どうどうの 800g。 このレンズの開発時期についてすこし述べたい。 ニコン75年史(p. 243)によると、 昭和39年11月にウルトラマイクロ・ニッコール 29.5mm F1.2 の開発に成功したと記載されているが、 同ページ内にこのレンズを使った結果を昭和39年9月の国際光学会議で発表した旨が書かれており、 開発時期と使用時期が前後している。 発表とか発売であるならば昭和39年11月で問題ないが、開発となると無理がある。 ちなみに、昭和42年(1967年)10月に刊行されたニコンの50年史「50年の歩み」には、 昭和39年(1964年)11月27日ウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2 発表と記載されている(p. 199)。 11月は開発ではなく発表した月なのである。 ニコン75年史・資料集の製品史には、「年月は原則として発売、出荷、受注開始のいずれかによる」 と限定した上で、昭和39年11月 Ultra micro 29.5mm F1.2との説明がある。 以上をふまえ、 特別展「小穴純とレンズの世界展」で説明されていた以下の 「ウルトラマイクロ・ニッコール誕生のいきさつ」から、 1964年8月と確認した。

小穴先生は、このレンズを使って英語の小説全ページを普通切手サイズのなかに縮小複写した。 全ページといっても数ページではない。原文で 330ページもある。 これを 12.5mm四方に収めたのである。 さらに同じレンズを使って原本同様に復元拡大してみせている。 小穴先生は茶目っ気たっぷりだ。 標本である英語の小説に選んだのは、「チャタレイ夫人の恋人」。 こういうセンス・ユーモアは、やはり科学者ならではのものである。 英文といってもシェークスピアでは、床屋の順番待ちで平家物語を読んでいるようなものだ。 しぶすぎる。極小にして顕微鏡で読む。 これは、かなりストイックな愉悦ではないか。

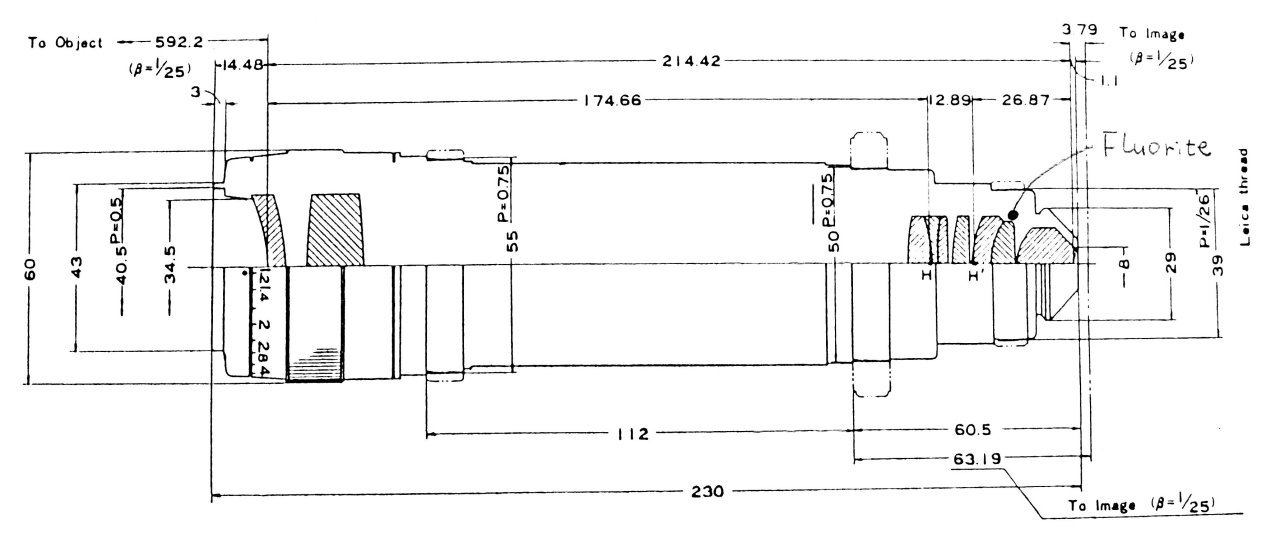

チャタレイ夫人の恋人の実物 旧50円普通切手とオリジナル原版 ● 蛍石とウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2 このレンズは、レンズ群の一部に蛍石を使っていることで、一部のマニヤによく知られている。 私が2001年10月末にこのウェブサイトを立ち上げた頃は、 天然の蛍石なのか、あるいは、人工結晶なのかで議論になったものだ。 当時であるから、人工結晶ではなく、天然の蛍石を使ったのかもしれないという話をする方もいた。 自然界に存在する無色透明な蛍石の入手は、そうかんたんではないはず。 良質の蛍石を求めて、世界から取り寄せたのだろうか。 等々、裏付け根拠のない雑談ではあった。 その後、文献(吉田正太郎「カメラマンのための写真レンズの科学」地人書館) により、蛍石が使われている構成レンズ位置が判明した。 文献によると 6群9枚構成15面で L8は蛍石との説明から、 左から数えて 8枚目のレンズつまり最後尾のレンズの左トナリ直径 20mmくらいのレンズが蛍石である。 1964年当時は、一眼レフ用交換レンズで蛍石(人工結晶)を使った製品が登場していない時代、 前述のとおり、天然の蛍石か人工結晶の蛍石かの議論もあった。 しかしながら、当時すでに人工結晶蛍石の技術は確立されており、 顕微鏡の対物レンズ程度の微小レンズならともかく、 なんといってもそのサイズと安定した供給量を確保する観点から、 後者であるとの見解に落ち着く。

ウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2 レンズ構成図 ウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2のオリジナル性能をみてみよう。

−焦点距離: 29.5mm

−発売時期: 1964年 ● 解像力1260本/mmの考察 ウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2の解像力 1260本/mmは驚愕ものであるが、 資料によっては数値が異なるので注意を要する。 ニコンのセールスマニュアル 3種を見比べると製作年によって、1,200本/mmあるいは 1,250本/mmと説明が異なる。 製品カタログ(日本語版2種、英語版3種)でも、1,200本/mmあるいは 1,250本/mmと説明が一貫していない。 そもそも、1,260本/mmの記述が見当たらない。 ただし、ニコンの社史(50年のあゆみ、75年史、100年史)では1,260本/mmと説明されている。 さらに、ニコンミュージアムの展示では1,260本/mmと説明されている。 1968年当時の西ドイツで開催されたフォトキナ1968で配布された技術資料には、 半径 1ミリ、直径 2ミリ以内の円における、Aerial resolving power が 1,260本/mmと明確に記載されている。 本サイトでは、日本光学が製作したこの一次資料における測定条件をエビデンスとして、1,260本/mmと説明している。

ウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2 ● 最も高額なレンズ ウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2 は、 人工結晶蛍石製造の量産技術へのチャレンジであって、価格とか歩留まりは度外視だったのだろう。 レンズの価格は破格の 104万円。1969年(昭和44年)の話である。 当時ニコン一眼レフ用交換レンズで最も高額な製品は、ニッコール 1200mm F11である。 それでも価格は 155,000円。 1969年式初代カローラ(ハイデラックス2ドアセダン)の発売当時価格は 52万5000円だった。 1969年当時の大卒の初任給は 34,000円程度の時代。 現在の貨幣価値に換算しても、レンズ1本がいかに高額だったかが理解できる。 一般に市販されたカタログモデル(産業用レンズを含めて) すべてのニッコールレンズの中で最も高価なレンズだったことを付け加えておく。 ● レンズが表彰された日 記録によると、ウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2 は、 日刊工業新聞社選定の1964年十大新製品賞に選ばれている。 また、1965年4月には開発担当者に科学技術庁長官賞が授与されている。 こういった過去の栄光の記録を読むだけでも、 開発に携わったエンジニアの方々に対して「よかったね」と言ってあげたい。 マイクロニッコールやウルトラマイクロニッコールを設計した脇本善司氏には紫綬褒章が授与されている。 1996年(平成8年)10月、脇本善司氏は逝去された。 ガラスを溶解した人、レンズを研磨した人、最高精度で組み上げた人、 製品検査をした人、販売した人、「よかったね」。 作品はいまでも生き続けている。

日刊工業新聞社 1964年度十大新製品賞 ● ウルトラマイクロニッコール年表 ニコンの社史「ニコン75年史・資料集」から、その軌跡を追ってみる。 もちろん製品がすべて掲載されているわけではない。 特徴的な製品がリストアップされているようだ。 どんな時代に、「ウルトラマイクロニッコール」と冠されたレンズが登場したのか、 年代を確認することに意味がある。 データは社史そのままを引用させていただいた。 300mm F1.4g など非現実的な製品もあるが、 これは誤植やタイプミスではなく本当であって、ウルトラマイクロニッコールはそういう世界なのです。

出典:ニコン75年史 株式会社ニコン発行 1993年

ウルトラマイクロニッコール 300mm F1.4g(1969年)

ウルトラマイクロニッコール 225mm F1.0g(1969年)

ウルトラマイクロニッコール 250mm F1.0(1967年)

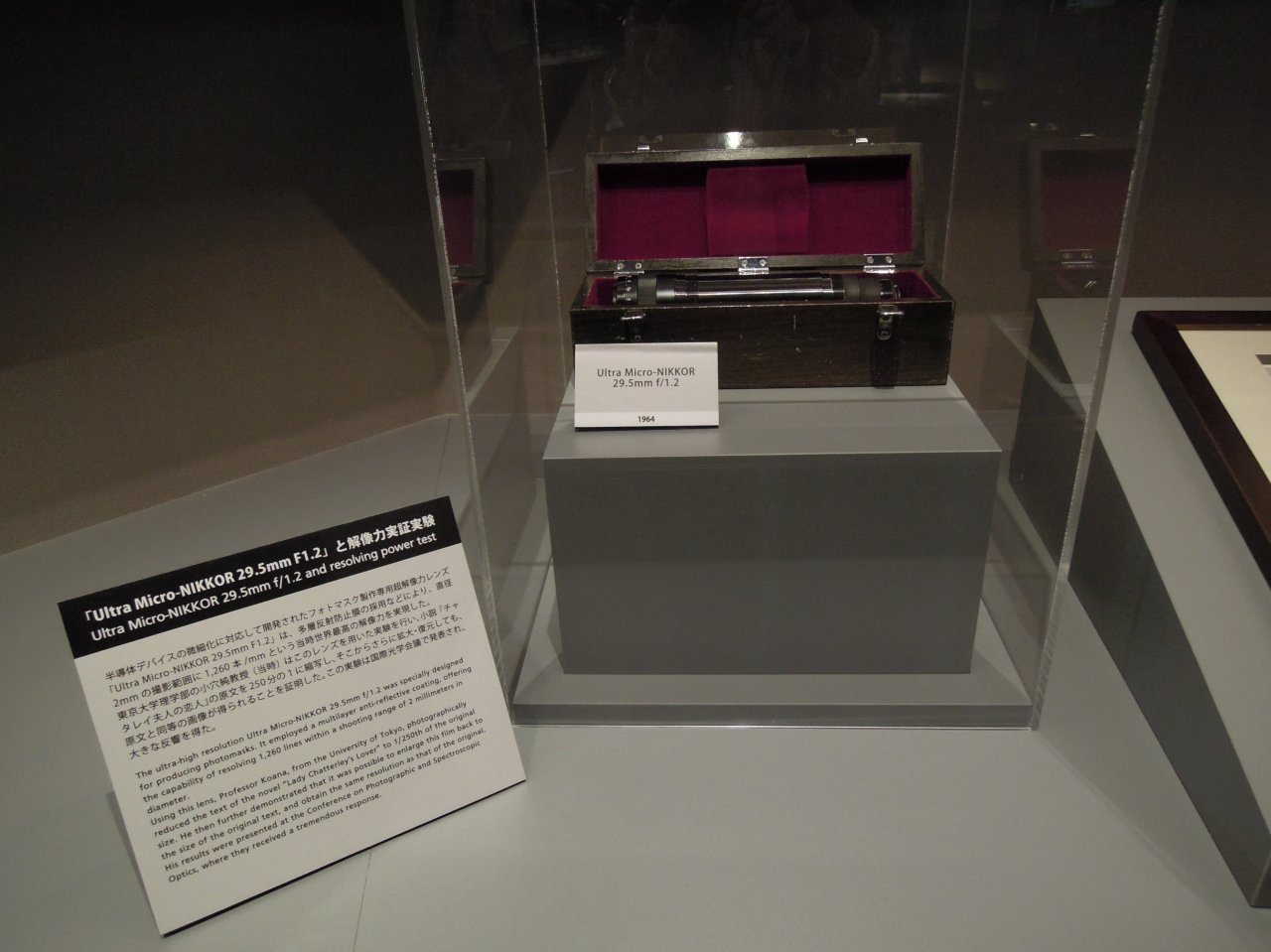

ウルトラマイクロニッコール 225mm F1.0 試作(1969年) ● 木箱入りの貴重品 ふつう、機械に取り付けて使用するレンズは、紙のハコに入れて販売される。 リアキャップもない。あってもプラスチック製の一時的なものだ。 ところが、ウルトラマイクロニッコールは専用の木箱入りだ。 レンズのリアキャップは金属削りだしの非常に手のこんだものだ。 もしウルトラマイクロニッコールを1本だけコレクションしようという方がいるなら、 木箱入りをおすすめする。 ニス塗の頑丈な木箱で内装は赤いジュータンならぬ、赤いビロードの布張り。 ここまで豪華でなくてもいいような気がするが、往年の銘レンズである。 これくらいのぜいたくはしてもいいかなと思う。 木箱の詳しい話は UMN 堅牢優美な高級木箱のこと を参照していただきたい。 ウルトラマイクロニッコールは、いまも希少種な貴重品なのである。 ● 日本の風景と光 日本が生んだ究極の超高解像力レンズは、日本の風景になじむ。 春の陽光に、なごむ地蔵を表敬訪問したときのスナップだ。 このレンズには、人のこころを癒すパワーがある。本物とは、そういうものだ。 写真はウルトラマイクロニッコール 28mm F1.8 初期型。 このレンズの詳しい話はこちらをどうぞ 。

ウルトラマイクロニッコール28mm F1.8 初期型とお地蔵さん ● 特別展「小穴純とレンズの世界展」

2009年の夏。いまは伝説となった展覧会が、東京は駒場で開催された。

小穴純先生と非常に関わり合いの深いウルトラマイクロニッコールの開発物語が、

日本では初めて、世界でももちろん初めての企画展として展示公開された。

私は、当局の正式許可を得て、写真取材を敢行した。

さらに、ウェブサイトへの掲載承諾書をいただき、以下にレポートを掲載した。

本ページとあわせて、ぜひこのレポートを参照いただきたい。

東京大学駒場キャンパス 2009年の夏 ● ニコンミュージアムでの常設展示 東京・品川にニコンミュージアムがオープンした。 2015年10月のことである。 450台におよぶニコンの歴代カメラをはじめ、 双眼鏡、顕微鏡、測定機、半導体露光装置などが博物館展示されている。 首都圏のニコンファンならば一度は訪れたことがあるだろう。 日本のみならず、 世界の国々からニコンミュージアムに行く目的だけで日本にやってくる海外のコアなファンも多い。 定期的に開催される特別展はニコンファンの間でも評判がよい。

東京・品川 ニコンミュージアム 館内にはニコンカメラ(ニコンI型)の試作機やニコンFの試作機が常設展示されていて驚く。 半導体露光装置関連の展示コーナーには、 伝説のウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2 が常設展示というかたちで公開されていて、 いつでも見ることができる。 なお参考までに書いておくが、2009年の特別展「小穴純とレンズの世界」展では ニコン所蔵のウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2 が展示されたが、 ニコンミュージアムで常設展示されているウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2 とは収納木箱も含めて別物である。

ウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2

ウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2 2018年7月から、ニコンミュージアムにおいて、 製造シリアル番号 No. 5403 のウルトラマイクロニッコール 29.5mm F1.2 が常設展示となった。 このレンズは2009年夏の特別展「小穴純とレンズの世界展」で展示された現物である。

ウルトラマイクロニッコール29.5mm F1.2 ● NM企画展「ウルトラマイクロニッコール展」 2018年は4月のことである。 ウルトラマイクロニッコールに興味を持つ方が増え、 機運が熟したことを株式会社ニコンが察知したかどうかは定かでないが、 なんと本家本元のニコンミュージアムが「ウルトラマイクロニッコール展」の開催を敢行してしまったのである。

タイトルは、企画展「世界最高解像度レンズの系譜 ウルトラマイクロニッコール」。

2018年ニコンミュージアム「ウルトラマイクロニッコール展」 ● 2023年のあとがき このコンテンツのオリジナルは2001年12月に書いたものです。 その後2016年のサイト移動を契機に大幅に見直しを行い新画像を加えて書き直しました。 2018年にはニコンミュージアムで開催された「ウルトラマイクロニッコール展」を紹介しました。 ● 掲載している画像について 写真画像に”特別展「小穴純とレンズの世界展」より”との表示のある写真は、 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部駒場博物館館長から特別に許可を得て、 指定されたURLでのみ掲載をご承諾いただいたものです。 従いまして、本ウェブサイトに掲載されている写真画像の転載や二次利用は固く禁止します。

Copyright Michio Akiyama, Tokyo Japan 2001, 2023

|