伝説の報道写真家ラリー・バロウズ

Nikon Kenkyukai Tokyo Meeting Nikon F2 Collection Legendary Press Photojournalist Robert Capa Larry Burrows Grand Historical Story ● ニコンF2コレクション 「目に青葉 山ほととぎす 初ニコン」 とむかしからよく言われていますが、五月はニコンなのです。 2010年 5月のニコン研究会の例会。 メインテーマは、ニコンF2の機械的検証と、数字シリーズは 35。 最初に、ニコンF2特集の、実機による検証がスタートしました。 ニコンF2モータードライブを持ち込んだ会員がいます。その数 6台。 バッグの隙間にペインテッドライカM4が 1台。 いつもながら、これがコレクションのすべてではなく、 カメラバッグに入ったのが 6台+1台までなので、 6台+1台をお一人で持参されました。 また言ってしまいますが、体を鍛えていないとニコンファンはやってられないのです。

カメラバッグに入っていた 6台+1台

各種モデルが 6台揃うと壮観

F2にチビニッコールはご愛嬌

美しいニコンF2のプリミチブなフォルム

最初期型のニコンF2クロームボディでした ● 35 スペシアル 数字をテーマにしたシリーズ。今回は 35です。 焦点距離 35ミリのニッコールレンズは非常にたくさんの種類がありますが、 今回集まったのはいずれも個性的な 35ものでした。

ニッコール35mm F2.8付きニコンFだけどシンクロがプロ改造してあります

赤い彫り込み

朝日新聞社装備品らしい

オリンパスに 35ミリレンズ

Sマウントニッコール付きのペインテッドライカ

35ミリレンズが付いたカメラです

オリンパスに 35ミリレンズ

F0.9の大口径の今まで見たことのない異様に美しいボケ味

もちろんこれも 35ミリのニッコールレンズ(4×5判用)です

マクロニッコール 35mm F4.5

こんなチビレンズが理想的なマクロ描写をするのはさすが

TV ニッコール 35mm F0.9

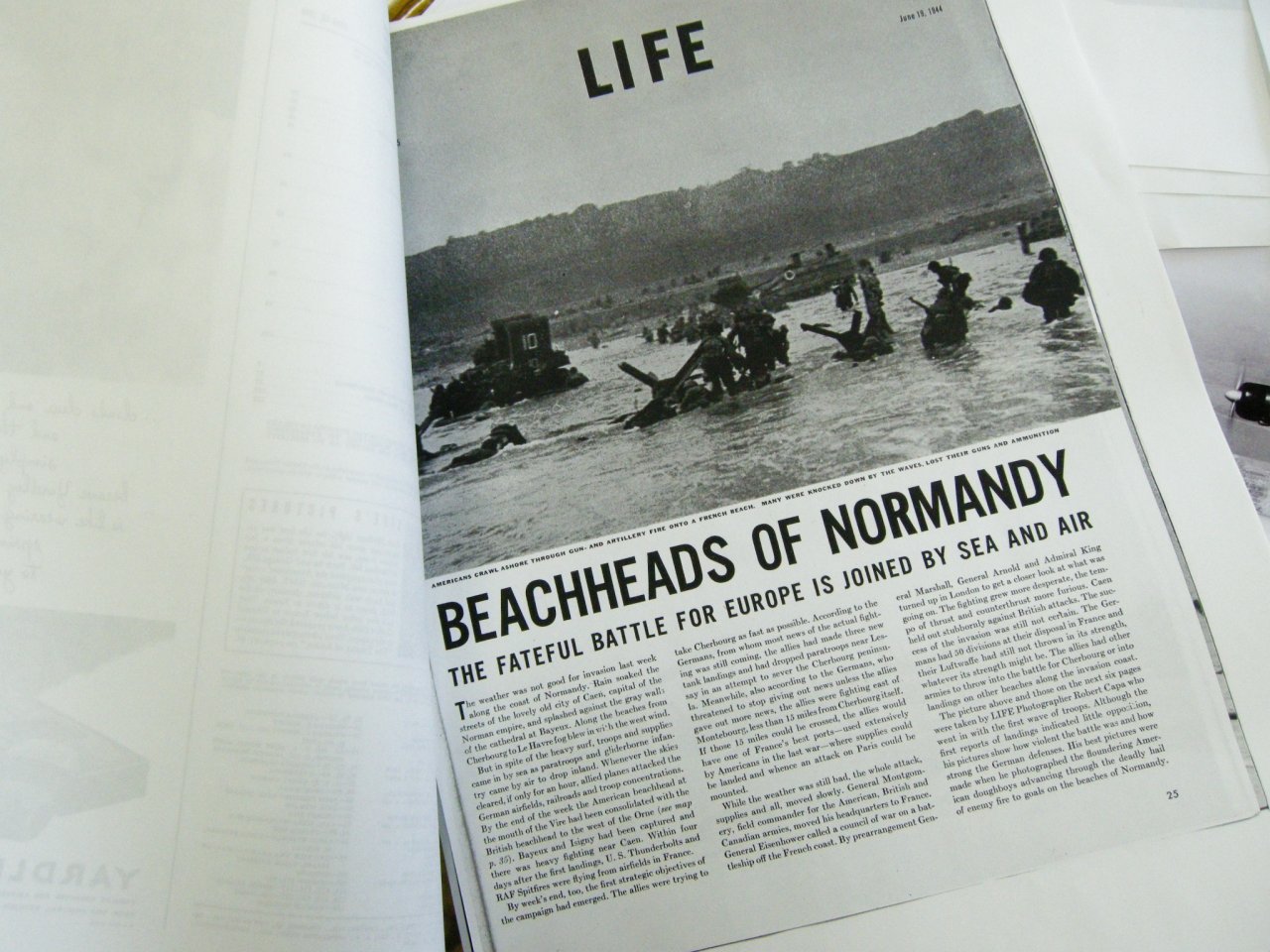

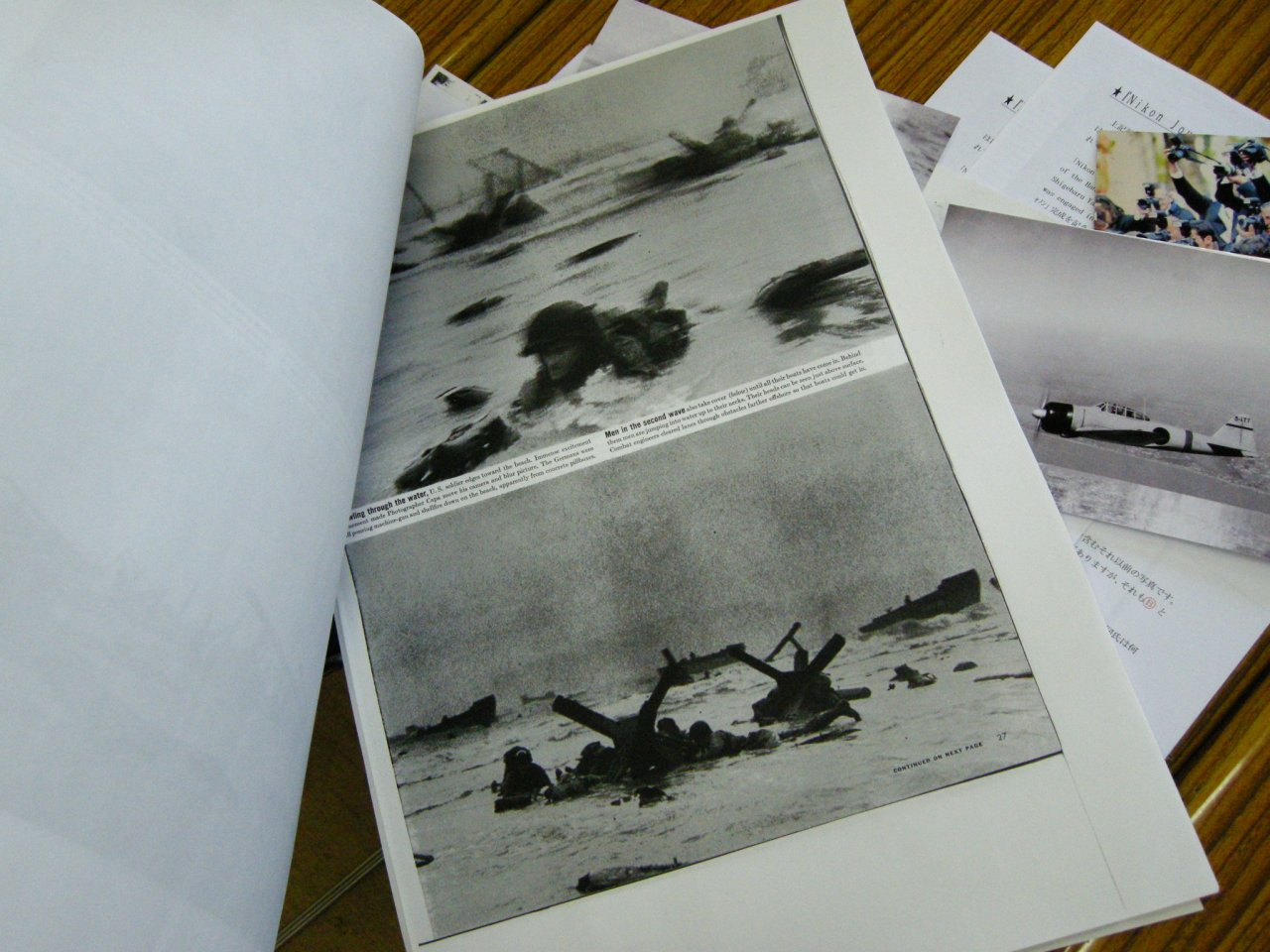

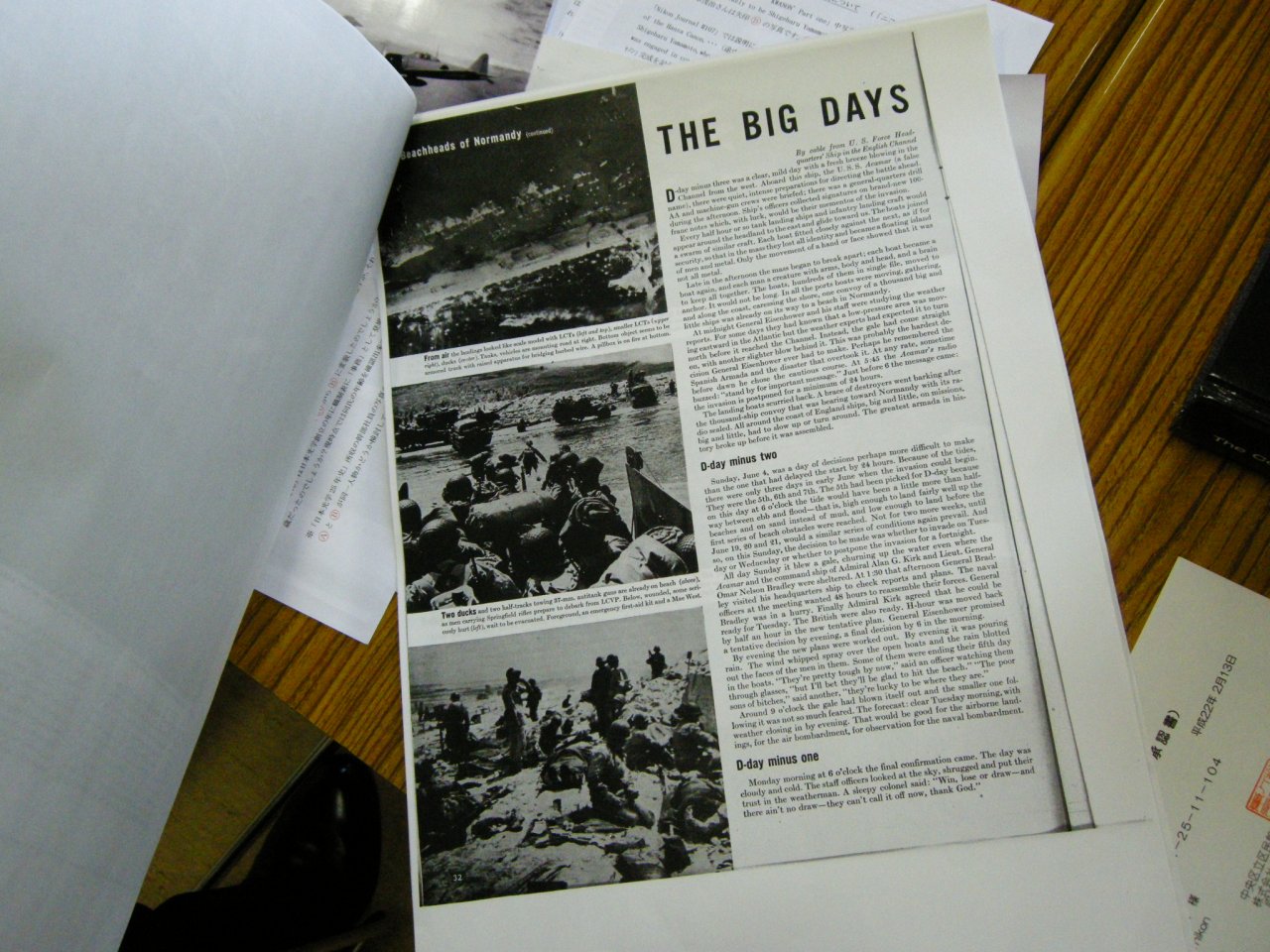

コンデジ一眼にはやはりニッコールが似合います ● 龍さんのプレス・コーナー 数々の歴史に残る報道シーンの現場に立ち続けている小秋元龍プロに、 尊敬するプレスフォトグラファーを語っていただきました。 まず、テーブルの上に並んだ資料を見ていただきましょう。 世界大戦の前後にフォトジャーナリズムの先頭にいたのが米国のライフ誌。 ロバート・キャパのノルマンディー上陸作戦に従軍した写真はあまりにも有名。 史上最大の上陸作戦敢行のなか、必死に 100数枚の写真を撮影したものの、 フィルム現像のミスで 8枚しか残らなかったという。 実際はフィルム現像のミスではなく、フィルムを現像・定着し水洗いした後の乾燥、 つまりドライアーの熱で画像が崩れたり流れたのが原因らしい。 フィルムを見た暗室マンがよほど興奮してしまったのだろう。 ベトナム戦争の時代になると機材はニコンが主役となる。 小秋元龍プロの憧れは、英国の報道写真家ラリー・バロウズだったという。 フルメタルな報道機材で完全武装した彼の姿を見てみよう。 首から肩から、望遠系のレンズを付けた 3台のニコンFに、 広角レンズを付けたM型ライカが 2台。 当時、ベトナムに潜入した小秋元プロは戦場でラリー・バロウズを探したという。 しかし、ついに会えることなく、ラリー・バロウズは 1971年に戦死してしまう。

報道写真研究

小秋元プロの解説を聞くニコン研究会会員

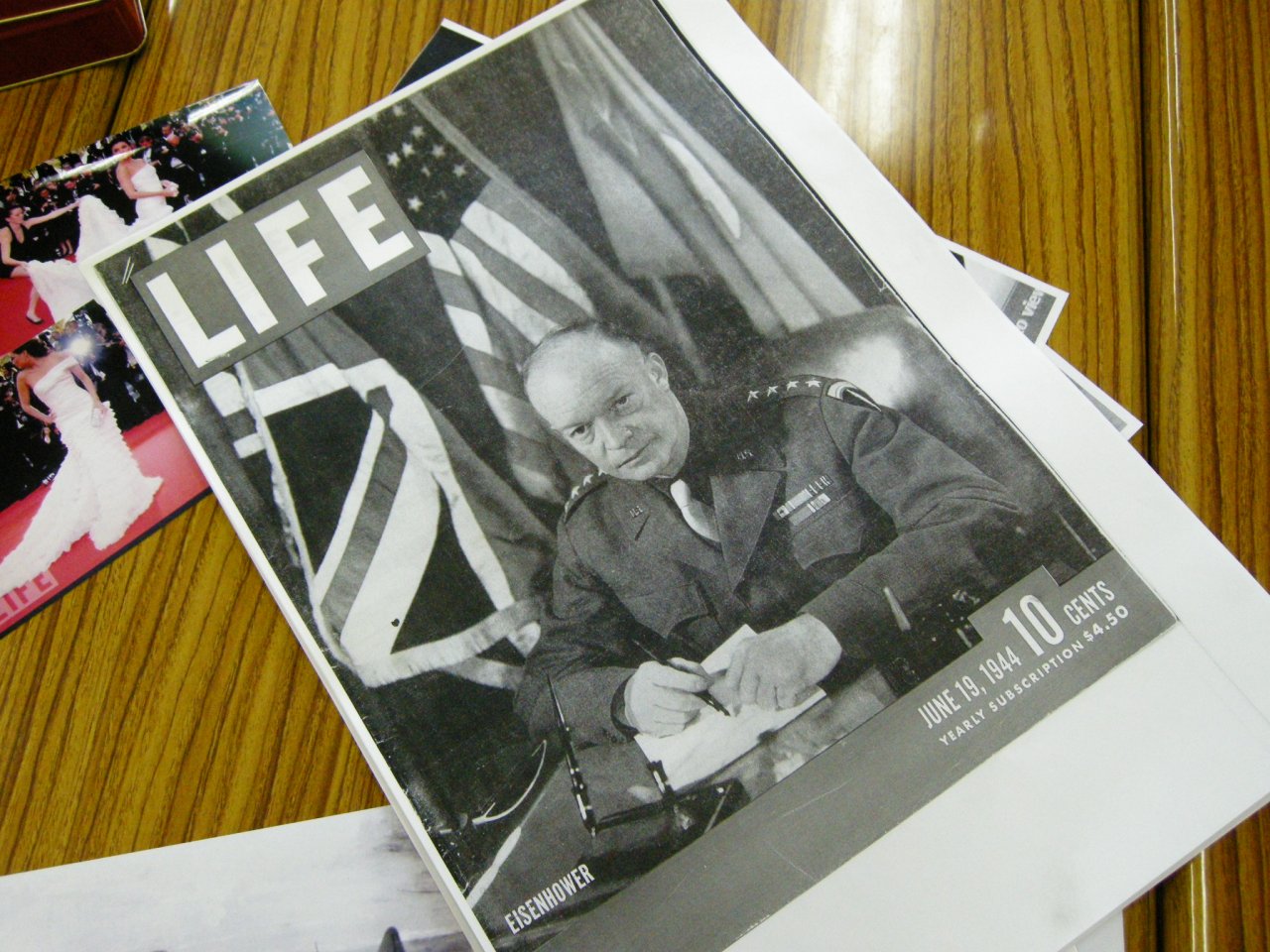

アイゼンハワー大統領が表紙のライフは昭和19年 6月号

写真ジャーナリズムの頂点にあるノルマンディー上陸作戦の記録

壮絶な音が聞こえるこの臨場感

いちばん有名なキャパの写真

戦争を記録したライフの仕事 小秋元プロに、 ロバート・キャパとラリー・バロウズのことを語っていただきました。

ニコンFとライカで武装したラリー・バロウズ

フルメタルジャケットはライフの特派員ラリー・バロウズ ● ラリー・バロウズのこと ロバート・キャパは、日本語で出版された著書もあることから、 少し写真をやった人なら知らない人はいないと思う。 しかし、ラリー・バロウズはどうだろうか。 小秋元プロから、 「ロバート・キャパ賞を三度も受賞したすごいカメラマンなのです」 と解説されたとき、 今となってはあまり語られることの少ないラリー・バロウズに再び光をあてたくなった。 ラリー・バロウズが撮影し、 ライフ誌にリアルタイムに掲載された当時の写真を見ると、今さらながらその迫力に圧倒される。 戦場の修羅場で、極限の緊張の中で戦闘地域に身を置くとき、 絶対に信頼のおける写真装置は、ニコンとライカだけだった。 フルメタルジャケットとは、 じつは 3台のニコンFと 2台のM型ライカで武装した フォトジャーナリストの正式装備のことを意味するのだった。

Copyright Michio Akiyama, Tokyo Japan 2010, 2024 |